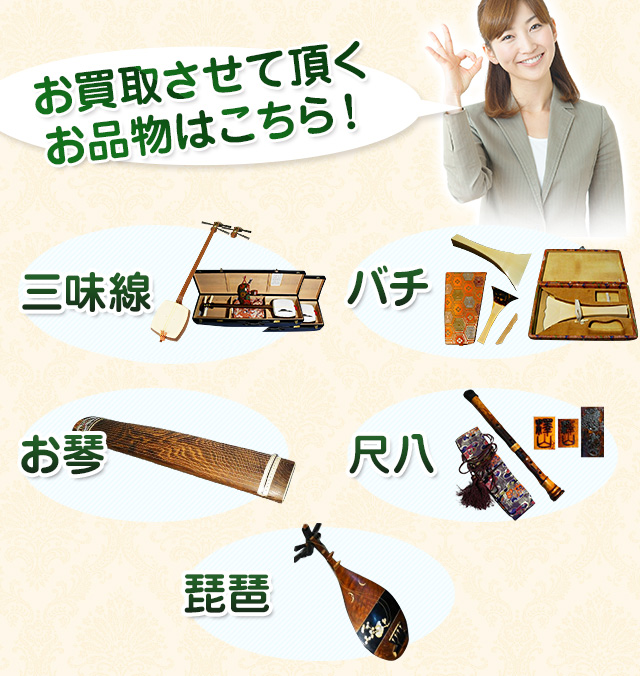

象牙撥(バチ)の買取・鑑定・査定

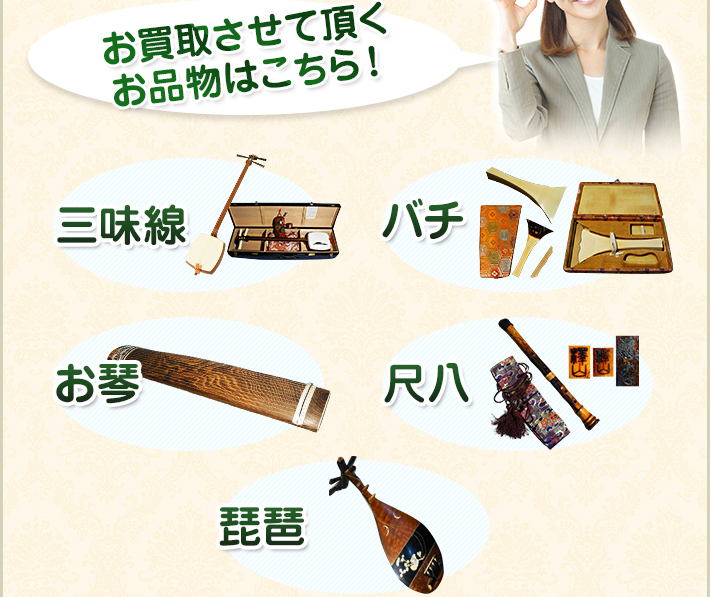

和楽器の代表ともいえる三味線。その音色は、同じ三味線でも使用する撥(バチ)によって異なります。そのため、最高の演奏をするためにはバチ選びがとても重要です。その種類は、演奏用に使用される象牙、その他主に練習用などに用いるべっ甲撥、木撥や樹脂(プラスチック)撥があり、中には撥先、手元それぞれ別の素材を用いて加工したものもあります。

もちろんもっとも最高級なものが象牙であり、演奏した音色はべっ甲、木、プラスチックに比べてはるかに素晴らしいものとなります。そこで、とても柔らかく深い味わいの音を奏でることができる象牙バチについて、詳しくご紹介したいと思います。

象牙撥(バチ)高価買取

象牙は現在輸入輸出が規制されており希少価値があるため、象牙撥は人気が高く高価買取の対象となります。お手持ちの撥が象牙である場合、ぜひ当店にご売却いただければ高値での査定が可能です。撥の素材が不明の場合は、まずは象牙であるかどうか確認しましょう。

見分け方は簡単です。表面のどこかが網目模様や波模様・しま模様になっている場合は象牙です。わかりづらい場合もありますが、撥の先や持ち手の部分などをよく見るとうっすらとさまざまな模様があるのがわかるはずです。

また、象牙バチの場合は、マル撥であるか、ハギ撥であるかによっても買取価格が異なります。マル撥というのは1本の象牙(無垢)から造られたもので、継目がないのが特徴。ハギ撥の場合は端材をつなぎ合わせて造ったものであるため、マル撥よりは査定が低くなります。

象牙糸巻とは?

三味線本体は、天神(糸倉)、棹(ネック)、胴(ボディ)から成り立っていますが、もっとも頭の方にある「3本の糸を巻き付けたり音の伸びを調整したりする音の細工を行っている部分が天神です。この天神で糸を巻き付けているのが糸巻で、天神に差し込んで糸を固定し音程を調整します。

糸巻の種類は、三味線の種類によっても異なります。津軽三味線用の糸巻は太く、長唄、地歌用のものは細いのが特徴で、素材によっても太さは異なります。また、握りやすいように六角形、または八角形をしており、型の種類には素六(面取りしていない)、面取(角部分が少しなめらかになっている)、宇柄(花びら型)などがあり、3本一組として使用されます。

当店は和楽器の買取専門店のため、象牙バチに詳しい鑑定士が在籍しております。ご自身で判断が難しい場合は、お気軽に当店にお問い合わせください。

象牙撥(バチ)の鑑定ポイント

象牙バチの中にも質の良し悪しがあります。バチの厚み、撥先幅、長さによって価格は異なりますが、それ以外にも鑑定ポイントがあります。ここでは、高価買取のポイントについてご紹介します。

ポイント1ハギ撥よりマル撥の方が、高価買取が可能

1本でできて継目のない撥の方が美しく価値があり、高値での査定となります。

ポイント2左右対称になっているか

全体が曲がっていないか、左右対称かどうかも鑑定のポイントとなります。良い音色で演奏するためにも、誤差1mm以内であることが基本となります。

ポイント3割れや欠けがないかどうか

撥の状態も大切なポイントであり、割れていたり一部が欠けていたりした場合はマイナス評価となります。撥用ケースに入れて保管するようにしてください。

ポイント4変色していないかどうか

撥は手で握るものですので、手についた油によって変色することがあります。演奏がおわったあとは、きれいに汚れをふき取るなどの手入れを怠らないことが、高価買取の秘訣といえるでしょう。

象牙撥(バチ)買取相場

象牙バチの買取相場は商品の状態にもよりますが、地唄三味線用象牙バチで5~15万円前後の相場となっています。この象牙バチは一般的な骨董品とはことなるため、象牙に詳しい知識を持った鑑定士に査定を依頼することをおすすめします。

当店は、和楽器専門の買取業者ですので、お品物を正確に鑑定することが可能。よいものを見分けることができるので、高価買取が実現します。東京、埼玉、神奈川、千葉にお住まいのお客様のところへは出張買取にお伺いすることができますし、その他、全国宅配買取にも対応しておりますのでお気軽にお問合せください。